全媒体记者 王靖 通讯员 刘涛

要速度?还是要质量?

过去十年,衡阳追求速度和质量“鱼和熊掌兼得”。

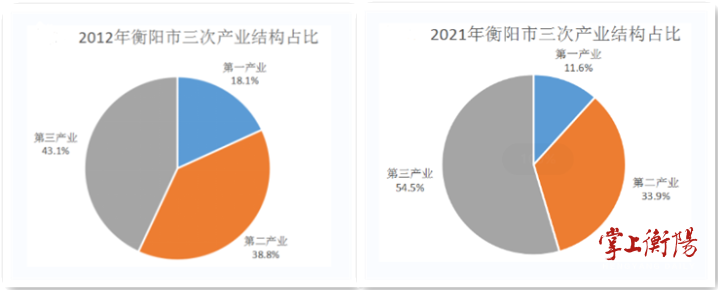

2012年到2021年,我市三次产业结构占比从18.1:38.8:43.1优化为11.6:33.9:54.5,得益于对新发展理念和供给侧结构性改革战略不折不扣地贯彻落实。

衡阳在高速度发展向高质量发展转型的大潮中踏浪而行,新型农业成长为农业“主力军”,制造业崛起为工业经济“新高地”,服务业引领一、二产业转型升级“加速跑”……经济发展方式的转变,经济结构的优化调整,推动衡阳经济一路持续健康奔跑。

产业结构不断优化

经济运行规律揭示,一个国家或地区经济发展水平的高低与三次产业结构所占GDP比重密切相关。

一般来说,国民收入处于贫困温饱阶段,三次产业结构比重呈一、二、三先后排列;国民收入处于小康阶段的三次产业结构比重呈二、一、三或二、三、一先后排列;国民收入处于较富裕阶段,三次产业结构比重呈三、二、一先后排列。

从近十年的变动趋势来看,我市三次产业占GDP比重从18.1:38.8:43.1调整为11.6:33.9:54.5,排序依然还是三、二、一,但内涵有大不同:我市第一产业占GDP比重虽呈现持续稳步下降的态势,但农业基础地位依然牢固;第二产业的比重保持总体平稳,呈现稳中加固、稳中趋优的态势;第三产业的比重呈现明显上升态势,意味着服务业发展壮大,经济活力不断增强。

▲肉鸭养殖是我市农业主力产业。曹正平摄

▲衡南县硫市机械化收割。周围摄

▲果农丰收。彭斌摄

▲衡阳湘黄鸡市场走俏。王靖摄

农业稳则天下安。在我市第一产业农业板块中,新农业成为经济发展“生力军”。

衡阳围绕培育壮大具有区域特色的农业主导产品、支柱产业和特色品牌,出台特色产业扶持政策,深入实施农业“百千万工程”、“8135”战略、“六大强农行动”,特色产业成为农民致富的新亮点。

统计显示,全市农林牧渔业总产值由2012年的527.15亿元增加到2021年的796.87亿元,年均增长4.3%。由袁隆平团队研发的杂交水稻在衡南县双季测产达到1603.9公斤,再次刷新世界纪录。黄花菜、湘黄鸡、黄贡椒、茶油、茶叶等一批特色产业脱颖而出,“衡阳油茶”中国特色农产品优势区获国家认定,南岳区获评“中国寿茶文化之乡”,祁东县获评“中国黄花菜之乡”。2021年,我市“两品一标”有效认证数达268个。

▲特变电工特高压变压器生产线。罗茂盟摄

▲松木经开区企业厂房灯火璀璨。彭斌摄

▲衡东雁翔湘超白玻璃生产线。王靖摄

▲国创电力自动化生产线。罗茂盟摄

▲比亚迪车灯自动化生产线。罗茂盟摄

工业是强市之基,制造业是立市之本。在我市第二产业工业建筑业板块中,制造业崛起为“新高地”。

全市坚持工业强市战略,工业结构调整和转型升级持续加快。2013-2021年,工业增加值年均增长9.2%,其中规模以上工业增加值年均增长8.2%。

围绕“一核两电三色四新”十大主导产业集群发展,“衡阳制造”迎来二次腾飞。2021年,全市规模以上制造业企业总数达1191家,十大主导产业实现产值(营收)3360亿元。输变电产业集群、常宁市水口山铜铅锌产业集群获评省先进制造业集群,衡阳盐卤化工产业集群获评省先进制造业集群培育对象。

▲衡阳已成为物流枢纽中心。彭斌摄

▲电商直播在衡如火如荼。资料图

▲餐饮夜市经济红红火火王皓永摄

▲数码经济在衡强势崛起王靖摄

服务业是拉动消费的“发动机”。在我市第三产业板块中,服务业引领转型升级“加速跑”。

通过出台一系列政策措施,我市推动了现代物流、文化旅游、金融保险、电子商务等行业的蓬勃发展。2021年,全市活跃电商企业超过5千家,丰家洲文化科技产业园、人力资源现代产业园、富江金融中心建设加快推进,衡南县成功申报全国电子商务进农村示范县。全市服务业增加值达2093.12亿元,是2012年的3倍,年均增长9.1%。其中,金融业、其他服务业等现代服务业竞相发展,年均分别增长8.9%、10.9%,成为助推服务业持续增长的新动能。

就业结构更趋合理

就业是民生之本。

十年来,全市三次产业就业结构由2012年的45.4:19.9:34.7转变为27.2:23.4:49.4。第一产业就业人员比重下降18.2个百分点,第二、第三产业就业人员比重分别提高3.5个和14.7个百分点,与全市三次产业结构的变化趋势一致。

▲博士纷纷进入衡阳寻觅发展舞台。周围摄

▲每年各种形式的招聘会解决了大量就业。曹正平摄

我市就业结构随着产业结构的变化而变化,反映出就业人员在三次产业结构中的分配逐步优化,农业劳动力转移加快,不仅提高了全市农业综合生产能力,还将劳动力从农业生产中解放出来,从事第二、第三产业。

区域发展逐步平衡

经济结构的变化,加速了我市城镇化进程,使得城乡人口流动更加频繁,城镇化水平不断提高。

据统计,全市城镇人口由2012年的333.26万人增加到2021年的365.71万人,城镇化率由47.13%提高到55.23%,提高了8.1个百分点。

全市县域经济形成了特色突出、竞相发展的新格局,经济总量也不断攀升。全市县域地区生产总值由2012年的1374.60亿元提升至2021年的2441.42亿元。其中,地区生产总量超过300亿的县(市)达到6个,耒阳市、常宁市突破了400亿元。

所有美好的未来,都源于努力耕耘的现在。

在时代的风云中,在飞转的时光里,衡阳人从未停下前行的脚步,在“三高四新”战略定位和使命任务下,在推进中心化进程的征途中,努力创造更加美好的新生活。

扫一扫在手机打开当前页

当前位置:

当前位置: