衡州窑是湖南湘江流域规模最大、烧造时间最长的青瓷窑系,代表着湖南青瓷最后的高峰,为何却长期被误解、被低估?8月19日,由市文旅广体局主办,市考古研究和文物保护中心、市图书馆联合承办的“回雁讲坛”第6讲,一连通过两场“衡州窑系列学术讲座”为我们解开历史密码。

这次讲座虽然专业性极强,但依然吸引了不少市民读者、古陶瓷研究者和爱好者前来聆听。湖南师范大学“潇湘学者”特聘教授、享受国务院特殊津贴专家、中国古陶瓷学会副会长李建毛,省文物考古研究院副研究馆员、公众考古中心主任、中国古陶瓷学会理事张兴国,分别以《湖南青瓷又一高峰——衡州秘色瓷》《祝融峰下烧天红——唐宋时期衡州窑青瓷装烧工艺及其传播》为题,从历年考古调勘的吉光片羽中,揭开了“国保”衡州窑鲜为人知的另一面。

▲讲座期间,市民在图书馆大厅观看部分衡州窑标本。

被“误解”的衡州窑:

耶鲁大学博物馆将其当作长沙窑收藏

▲李建毛主讲《湖南青瓷又一高峰——衡州秘色瓷》。

“相对于湖南其他几大窑口而言,衡州窑是研究较薄弱的窑口。”李建毛指出,外界不少学者只知衡阳有衡山窑,知道衡州窑的并不多。世界范围内,包括耶鲁大学博物馆在内的部分收藏研究机构,将衡州窑误认为是长沙窑,或是岳州窑,其中精良者还被当作是越窑。

为何会出现这样的“误解”?

其一,是因为两者确实“长”得很像。李建毛提到,衡州窑的龙窑形式与长沙窑基本相同,釉色与长沙窑青釉接近,与长沙窑一样普遍使用化妆土,不少器形直接从长沙窑演变而来。

其二,学者在历史文献中尚未发现关于衡州窑的明确记载,其堪称中国陶瓷史“消失的她”,因此鲜少受到国内外学者的关注。省市文物专家经过多年的考古调勘,积累了丰富的考古材料后,才重新找到衡州窑的历史印记,并证明了衡州窑与长沙窑之间确实存在着一脉相承的关系。

不过,一旦对衡州窑有了深入了解之后,大家就能很好地发现两者的不同之处。比如,衡州窑很少有彩饰,少量器物有彩饰,但没有长沙窑彩饰那么色彩鲜艳,也没有长沙窑生动的绘画。

▲衡州窑的特别器型:梅瓶、双流壶、竹节提梁壶、双鱼执手矮壶 。

李建毛分析认为,衡州窑传承了长沙窑的工艺技术,应是中晚唐时期一批窑工从战争中南逃衡州兴建的新窑,但从事书画装饰的书手、画师并未一同前往。

另一方面,衡州窑“青出于蓝胜于蓝”。“它创制了双管流、竹节提梁、双鱼执手等特别器形,仿越窑秘色达到很高水平,有的可以假乱真。”李建毛说。

被历史选中的衡州窑:

曾是五代时期的“湖南官窑”

说起长沙窑与衡州窑的关系,两位专家不约而同地提到了一首唐诗《石渚》:

古岸陶为器,高林尽一焚。

焰红湘浦口,烟浊洞庭云。

回野煤飞乱,遥空爆响闻。

地形穿凿势,恐到祝融坟。

这首诗由晚唐大中年间澧州诗人李群玉创作。“石渚”就是长沙窑所在地,现在的铜官窑古镇一带,而传说中的“祝融坟”,在衡山南岳大庙后的赤帝峰,是古代衡州、今日衡阳市所属的地域范围内。

▲张兴国主讲《祝融峰下烧天红——唐宋时期衡州窑青瓷装烧工艺及其传播》。

张兴国分析说,诗中细致入微地描写了长沙窑所在石渚湖岸的瓷器生产情况。长沙窑在唐末衰败后,湘江流域制瓷中心由下游的石渚转移到中游祝融峰下的衡州地区,窑业历史的演变被李群玉无意中做了预告。

李建毛认为,长沙窑的衰落,一方面是因为资源枯竭,优质瓷土几乎耗尽,燃料也缺乏,正如诗中所说“地形穿凿势”“高林一尽焚”。另一方面是战乱所致,历史上湖南政治中心基本上定在长沙,当长沙发生战乱、动荡不安时,政治中心便会临时转移到衡阳。中晚唐时期,湖南的政治中心便在这两地不断转换,湖南观察使最早也是设在衡阳。

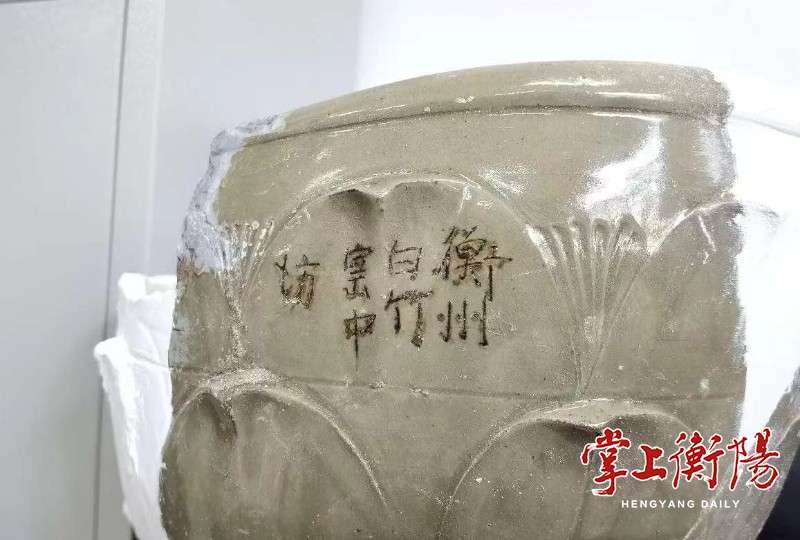

▲有“衡州白竹窑中坊”字样的衡州窑残片。

“战乱直接导致长沙窑停烧,窑工四处逃逸,其中一部分聚集到衡阳,开设新的窑场,促成了衡州窑的兴起。”李建毛说。

结合考古资料,专家们还提出一个普通大众很少知道的观点:衡州窑并非普通的民窑,曾在马楚治下具有官窑性质(上贡、自用、定烧)。正是这一“官窑”身份,促使衡州窑在五代时期达到了巅峰。

被“低估”的衡州窑:

代表着湖南青瓷的最后高峰

“衡州窑是一个被严重‘低估’的窑口!”

衡州窑中心窑场横跨湘江两岸,拥有多个面积达到2万平方米以上的大型陶瓷聚落,生产量巨大,不仅仅满足周边需求,而且参与了远距离贸易。

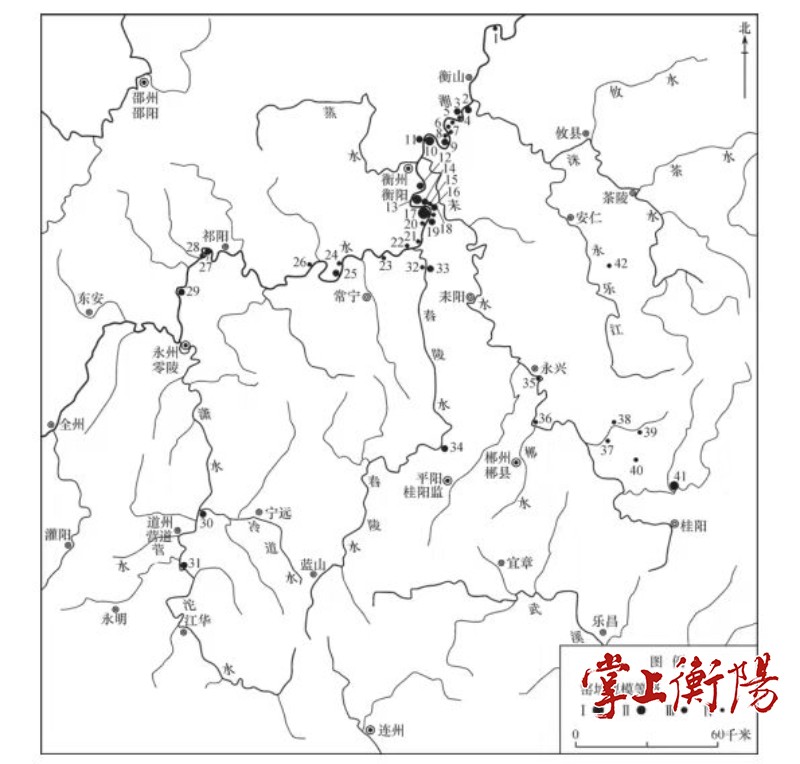

▲衡州窑类型窑址主要分布在湘江干流沿岸及主要支流的河谷平原地带,在衡阳市区分布密度极高。

张兴国说,以“祝融峰下烧天红”来形容衡州窑的盛况一点也不为过。衡州窑以简单印花、刻划和素青釉产品为主要特征,产品类型较丰富,地表暴露大量匣钵和支钉垫圈等窑具,碗类产品以垫圈间隔相叠,匣钵装烧,龙窑烧制。同类型的窑址广泛分布在湘江流域、资水流域,乃至沅水流域、桂北地区。这既是衡州窑青瓷窑业技术对外传播的体现,也见证了唐宋时期湖南区域社会自北向南、自东向西开发的整体态势。

▲湘江边一处衡州窑遗址。

李建毛总结指出,衡州窑是五代至北宋时期湖南瓷器的主要烧造地、民用瓷的主要来源,销售区域辐射岭南、湖北、安徽,少量进入川渝地区。它代表着湖南青瓷的最后高峰,其裹釉支烧法对耀州窑、汝窑、官窑有很大影响,在仿越窑的同时,对越窑的装烧技法进行了改良;双流壶、梅瓶、竹节提梁壶、双鱼执手矮壶等特色产品,丰富了中国古代陶瓷器物的形制。

扫一扫在手机打开当前页

当前位置:

当前位置: