10月27—30日,“精准扶贫看湘西”百名社长总编辑湘西行全媒体采风活动举行。来自全国20个省市(自治区)的97家媒体近200名社长、总编辑及骨干记者、编辑参加。

活动由中国报业协会、中共湘西州委、湘西州人民政府主办,中共湘西州委宣传部、中国报业协会少数民族地区报业分会、湖南省报业协会协办,湘西州团结报社、中国报业协会对外合作部承办。

在为期4天的活动中,全国百名社长总编辑走进“精准扶贫”首倡地花垣县十八洞村、“酒鬼”文化产业园区、矮寨大桥、德夯苗寨、凤凰古城、永顺县老司城等地采访,聚焦精准扶贫的“湘西经验”,挖掘湘西州精准扶贫故事。

▲矮寨特大悬索桥位于湖南省湘西州吉首市矮寨镇境内,距吉首市区约20公里,是国家重点规划的8条高速公路之一

▲参观酒鬼酒包装车间

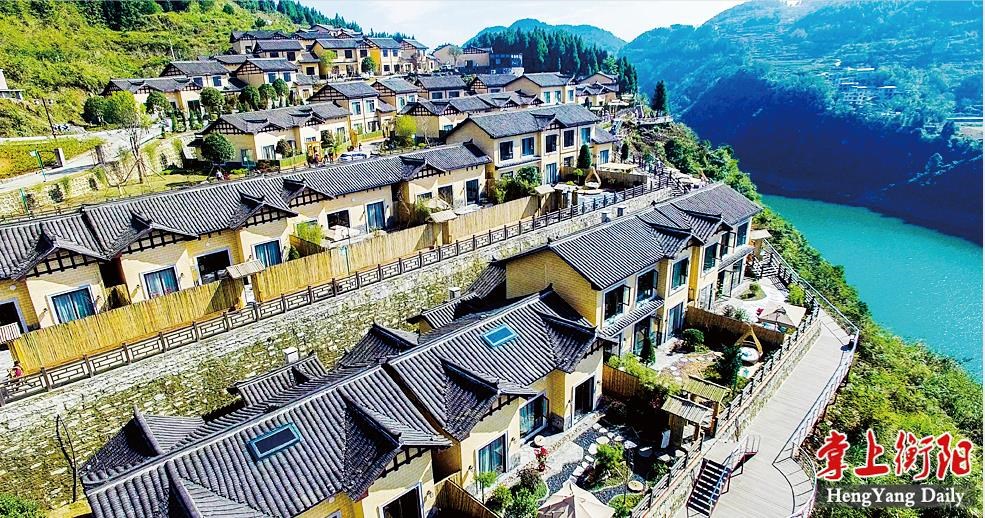

▲凤凰古城

深秋天地宽,片片枫叶艳。

2013年11月3日下午4时许,一行车队抵达花垣县十八洞村梨子寨村口。车上的客人走出来,村民们惊喜地发现,走在最前面最中间的,是党和国家领导人习近平总书记。

“中央领导来了,习近平总书记来了!”消息不胫而走,迅速传遍整个寨子。彼时的十八洞村,全村225户939人,人均耕地0.83亩,村民人均年纯收入只有1600多元。

▲花垣十八洞村 龙爱青摄

沿着一排木篱笆,顺着一条青石板铺成的窄小村道拾级而上,总书记一边走,一边向路坎上闻讯赶来的乡亲们挥手致意、亲切问好。他走进特困户施齐文、石爬专的家,问了石爬专的年龄后,对石爬专亲切地说:“你是大姐。”在低保户、75 岁的老阿公施成富家的院子里,总书记同村干部及村民代表围坐在一起,亲切地拉家常、话发展。从水、路、电到教育、医疗,他都一一询问。

在座谈会上,习近平总书记就扶贫开发工作作出了重要指示:“我们在抓扶贫的时候,切忌喊大口号,也不要定那些好高骛远的目标,扶贫攻坚就是要实事求是、因地制宜、分类指导、精准扶贫。”

中国扶贫的航船,由此开启新的征程,有了新的方向。

回望首倡地,7年来,十八洞村党支部带领群众牢记总书记的殷切嘱托,坚持聚焦“两不愁三保障”突出问题,凝心聚力攻克贫困堡垒,村容村貌、群众生活发生了翻天覆地的变化。2016年,全村人均纯收入达到8313元。2017年2月,经省政府审核批准,十八洞村成功脱贫出列。2019年,全村人均纯收入由2013年的1668元增加到14668元,130户521名贫困人口全部实现脱贫,贫困发生率由2013年的56.76%下降到0,村集体经济收入达126.4万元,基础设施和公共服务不断完善,全村实现了稳定脱贫,正在向乡村振兴的路上大步前进。

▲花垣县十八洞村的妇女在展示苗绣。苗绣产业已成为十八洞村留守妇女在家门口就业增收的渠道之一。龙艾青 摄

十八洞村的“富口袋”和“富脑袋”齐头并进。学习互助兴思想、生产互助兴产业、乡风互助兴文明、邻里互助兴和谐、绿色互助兴家园,2018年下半年,从该村探索发展的“党建引领,互助五兴”成为湘西州农村基层治理的新模式;2019年10月,这一农村基层治理模式开始在湖南全省推广。

前不久,国家脱贫攻坚普查,十八洞村以“零问题”顺利通过了严格考验。

十八洞的脱贫实践,成为中国精准扶贫的生动注脚。

首倡之地,举世瞩目!

7年来,湘西州所有贫困县摘帽,所有贫困村退出,累计减贫64万余人,贫困发生率由31.93%降至0.65%,农村居民人均可支配收入由4229元增加到10046元,年均增长11.5%。

在波澜壮阔的精准扶贫主战场,且看湘西州如何书写扶贫答卷:

推进脱贫攻坚“十项工程”——湘西州牢记习近平总书记的嘱托和“五个一批”指示要求,紧扣“两不愁、三保障”的目标,因地因人因事定制帮扶政策措施,持续深入实施精准扶贫脱贫“十项工程”:发展生产脱贫工程、乡村旅游脱贫工程、转移就业脱贫工程、易地搬迁脱贫工程、发展教育脱贫工程、医疗救助帮扶工程、生态补偿脱贫工程、社会保障兜底工程、基础设施配套工程、公共服务保障工程。这“十项工程”,扶到了“点子上”“根子上”,扶到了老百姓的心坎上。

▲凤凰县竹山村在较短的时间内,用美丽战胜贫困,塑造了“竹山品牌”,打造出一个文旅融合助力乡村振兴的样本,成为2020年全国乡村春晚8个分会场之一。张顺心 摄

2017年6月23日,习近平总书记在山西主持召开深度贫困地区脱贫攻坚座谈会,对湖南省支持湘西州实施精准扶贫脱贫“十项工程”给予肯定。

7年来,湘西州以“十项工程”为抓手,形成州、县、乡、村四级书记带头抓、全州上下齐心干、社会各界同参与的全社会立体式扶贫大格局,推进扶贫资源“普惠分配”向“靶向配置”转变,扶贫路线“大水漫灌”向“精准滴灌”转变,扶贫模式由偏重“输血”向“造血”转变,扶贫成效由注重人均向“人人”转变。

▲湘西经济开发区吉凤街道捧捧坳社区,居民正在欣赏民俗墙画。张术杰 摄

7年来,湘西州进入了减贫人口最多、城乡面貌变化最大、群众增收最快和最有获得感的时期。特别是花垣县十八洞村脱贫攻坚经验享誉中外,凤凰县菖蒲塘村、夯卡村等成为全国有影响力的脱贫典型。全州各族群众在中国共产党的领导下开创了湘西州历史上最伟大的事业,谱写了湘西州历史上最精彩的篇章。

▲凤凰县禾库镇吉乐村,新郎隆正军正在给新娘吴丽云佩戴胸花。龙炳忠 摄

探索出可复制、可推广的精准扶贫好路子——按照习近平总书记在十八洞村考察时的要求,十八洞不仅要自身实现脱贫,还要探索“可复制、可推广”的脱贫经验。湘西州在自身扶贫的同时,还注重扶贫经验的总结:

在扶贫对象识别上,不搞暗箱操作,注重公开公平与群众满意相结合;

在内生动力激发上,不搞空洞说教,注重典型引路与正向激励相结合;

在发展扶贫产业上,不搞大包大揽,注重统筹布局与因地制宜相结合;

在基础设施建设上,不搞大拆大建,注重留住乡愁与彰显美丽相结合;

在攻坚力量统筹上,不搞孤军奋战,注重发挥基层党组织堡垒作用与党员干部先锋作用相结合。

这一经验总结,突显了精准发力和可操作性,既可复制可推广,又易推广易复制,得到习近平总书记的批示肯定。

C

脱贫摘帽不是终点,而是新生活、新奋斗的起点。

湘西州委书记叶红专表示,继往开来,湘西州将不断巩固提升脱贫攻坚成果,把解决相对贫困问题与推进乡村振兴、区域发展、生态建设、基层治理结合起来,加快把湘西州打造成集“自然山水大画园、民族风情大观园、绿色产品大庄园、休闲旅游大乐园、和谐宜居大家园”于一体的国内外知名生态文化公园和旅游目的地,加快建设美丽开放幸福新湘西。

▲德夯苗寨上演“山乡鼓韵”

数据显示,旅游业在2012年率先成为湘西州百亿产业,并以“井喷”之势向前推进。2019年,湘西州全年共接待国内游客5723.3万人次,实现国内旅游收入526亿元;接待入境游客23.63万人次,旅游创汇收入5860.2万美元。“神秘湘西”“梦里边城”令国内外游客心驰神往。湘西州先后荣膺“中国十佳魅力城市”“最佳旅游去处”“中国最具投资价值旅游城市”“国家森林城市”。湘西州旅游人次和旅游收入连续10年保持两位数增长,旅游业已成为湘西州的主导产业。

▲远方来的客人喝下拦门酒

今年7月,湘西地质公园成功列入“世界地质公园”;明年,湘西州的高铁、航空时代即将到来,旅游业又将迎来下一个发展春天。

高质量脱贫、高质量发展、高效能治理、高品质生活,正成为精准扶贫首倡地湘西的新名片。

▲“精准扶贫看湘西”百名社长总编辑湘西行全媒体采风活动合影

扫一扫在手机打开当前页

当前位置:

当前位置: