端牢中国饭碗,藏粮于技是根本出路。

近年来,我市不断加大农业科技创新投入,织密基层农技推广体系,随着各种科技元素源源不断的注入,春耕、春播、春管等各个环节变得更绿色、更高效,在增产增收的道路上,农业科技牢牢地占据了“C位”。

“春天味道”里饱含科技力量

谷雨刚过,衡南县三塘镇大广村的油菜试验基地里,近百亩油菜变成荚果的海洋,饱满的油菜籽沉甸甸挂满枝头,呈现出一派丰收景象。两个月前,这片田野上的油菜薹肉质肥厚,掰下就可以直接嚼着吃,城里不少人闻名而来,争相品尝这股鲜美的“春天味道”。

油菜薹能生吃?是的,而且甜嫩多汁。

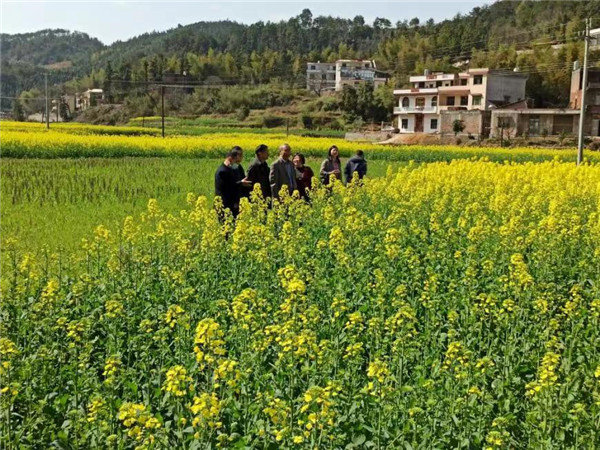

▲科技特派员指导农户种植油菜。(资料图)

“油菜除了能榨油,用途还多着呢。”为延伸油菜价值链条,提高油菜产业附加值,市农科院油料作物研究所科研人员近年来一直着力推行“稻—稻—油”三熟制种植模式,深入探索油菜的多功能用途。

“油菜抽薹时,作为蔬菜能直接食用,也可加工成干菜。采收菜薹后,油菜花可供观赏旅游。观花后,油菜又是绿肥的好原料,增加土壤有机质、促进土壤中难溶性磷释放,用作饲料也非常好。”市农科院油料作物研究所所长李小芳介绍,通过持续不断地开展油菜新品种、新技术、新用途集成示范推广,大大提升了油菜在菜用、花用、蜜用、饲用、肥用等方面的附加值。

科技“加持”,让浑身是宝的油菜变为农民口袋里的“真金白银”。如今,在示范区,农民种植一亩油菜田,在原来的基础上普遍能够增收500—800元。

科技改变农业,也为春耕生产插上了翅膀。

▲工厂化育秧尽显“科技范”。

三月以来,衡山县白果镇国丰智能化育秧基地内的自动化水稻育秧机一直在全速运转。顺着一条10来米长的流水线,一个个育苗盘经过铺基质、播种、浇水、放盖土等工序,均匀装载着稻种被运送到育苗基地里。工人们配合着这条育秧流水线,有条不紊地忙碌着。

▲智能化育秧不仅省时省力,而且培育出来的秧苗,密度适中,更适合机械化插秧。

“这条流水线1个小时就可以制作好1000盘秧苗,满足30亩田的需求量。”公司负责人陈正恒是一个懂科技的新型农民。他介绍,以往育秧主要靠人力,一个人一天差不多负责3亩田的秧苗,效率低,成活率也不高。实行工厂化育秧后,十几个人一天能育上千亩秧苗,而且育出的秧苗抗灾能力强,生长快,养殖废弃物还可以100%再利用,减少农药化肥施用量。“农户们反映,去年用了这种秧,每亩稻田能轻轻松松增产110斤以上,增收150元左右,效益明显得很呢。”

增收、增效,这正是科技对农业的最好回报。

科技“智囊团”让农民实实在在得好处

“三分种,七分管”。落实“藏粮于技”,关键靠人。

春节过后,衡阳的科技工作者们积极行动起来,走进田间地头,为种植户提供技术指导服务,传授种植养殖的新方法,成为春耕生产中最受农民朋友欢迎的人。

衡东县三樟镇义门村是县科技专家团成员刘丹的联系点。4月19日,她冒着大雨,再次来到义门村的水稻示范基地,查看秧苗生长情况,现场技术指导,为农户增产增收“把脉开方”。

▲科技人员精心呵护和培育幼苗。

“遇到低温天气,首先要灌水保苗,水田灌2寸(5厘米)左右深水;再就是机插后,10天内必须追肥壮苗,尿素要保证在18-20斤/亩……”今年,刘丹下了大气力,在该村示范推广配方施肥、地膜集中育秧、绿色植保防控等多项实用技术,还引进高产超级稻“隆两优534”、再生稻新品种“韵两优332”等多个水稻品种。通过新品种、新技术的引进示范,全村水稻良种覆盖率达到了100%,预计农民每亩可增收200元左右。

“科技特派员的服务很接地气,道理说得通透,咱农民信他咧!”村民文立丰坦诚地说。

在衡阳,像刘丹这样的科技特派员并非个例。

▲科技人员田间交流。

今年,全市12个县(市)区立足本地优势资源、产业,选派精锐科技专家1012名,组建多支科技专家服务团,实现了科技人才下沉、科技力量下沉。团队成员涵盖了粮油、蔬菜、渔业、果茶、特色作物、畜牧兽医等多个领域,服务范围覆盖400多个行政村、200多个经济组织,通过“田间课堂”、入户面授、集中培训、现场示范指导等方式,帮助农民解决春耕生产中的科技难题。

▲科技人员抢种蔬菜幼苗。

除此之外,我市还选派省市县三级科技特派员充实乡村基层,掀起了科技助力春耕的热潮。近日,在“衡阳市万名干部人才下乡村”出征仪式上,首批近5000名干部人才奔赴乡村一线。在他们中,就有1484名科技特派员。

科技攻关解锁农业发展“新路径”

刘龙生,市农科院植物保护与耕作技术研究所所长。记者在衡阳县西渡镇梅花村“绿色优质高效水稻新品种”培育与示范基地见到他时,他笑称,“我就是一个会种田的农民。”

刘龙生介绍,目前他正集中精力开展一个科技攻关项目,通过绿色安全、优质高效水稻新品种的培育与示范,强化良种良法结合,加快新品种推广,实现丰产丰收。”

经过反复研究,他和团队决定选用“中早39”和“农香42”两个试验品种,结合运用了双季稻病虫害绿色防控关键技术、双季稻有序机拋秧技术、杂交稻单本密植大苗机插栽培技术等多项新技术。

▲科技专家指导三樟黄贡秋延后生产。

“应用新技术再加上田间科学管理,亩均效益比普通水稻至少要高出200元。”刘龙生告诉记者这一初步结果。今年,他们还计划在基地开展国家水稻体系衡阳综合试验站新品种、新技术示范,湖南省湘种、潇湘联合体水稻品种区域试验,隆平高科水稻品种绿色通道试验等多项科技攻关,希望在良种与良法的有机结合下,找到更多衡阳绿色优质高效水稻发展的新路径。

“智慧农业、农产品精深加工、绿色发展……我们正在瞄准这些关键技术和共性技术,开展重点攻关与集成研发,提升区域科技创新能力。”市农业农村局相关负责人告诉记者,根据《衡阳市“十四五”农业农村现代化规划(2021-2025年)》,“十四五”期间,我市还将着力创新水稻绿色高产种植、粪污排放处理等技术,采用干湿交替、间隙灌溉方法,保持田间水气协调,加强畜禽粪污的资源化、无害化利用,促进农业生产高质量发展。

统计显示,2020年,我市农业科技进步贡献率已经达到60.2%,而到2025年,这一数字将要增长到64%。

扫一扫在手机打开当前页

当前位置:

当前位置: