号外!号外!

石鼓广场

入口处新增的“石鼓书院”牌坊

已成为石鼓书院的热门打卡点

步入广场后

首先映入眼帘的

是牌坊上苍劲有力的四个字

“石鼓江山”

石鼓江山是衡阳八景之一。石鼓山,左边是蒸水,右边是湘江,位于两水交汇处。宋代四大书院之一的石鼓书院就建在石鼓山上。优越的地理位置与人文形成了石鼓书院“一山、二水、七贤”的独有特色。朱熹在《石鼓书院记》盛赞:“衡州石鼓山据蒸湘之会,江流环带,最为一郡佳处”。

石鼓书院始建于唐元和五年,与应天府书院、白鹿洞书院以及岳麓书院并称为宋代“四大书院”。石鼓广场上的雕塑“石鼓七贤”(即:韩愈、周敦颐、李宽、李士真、朱熹、张栻、黄斡),是对石鼓书院的发展和学术交流作出了重要贡献的人物,他们的思想和学术成就对后世产生了深远的影响。

牌坊的正联写着

学贯九流,汇此地人文法海;秀冠三湘,看群贤事业名山。

译:

在各种学术流派上都有建树,在此地,汇集人文的方法之海。

锦绣山河冠三湘大地,看群贤的事业,如名山一样耸立。

此联乃是由晚清中兴四大名臣之一的左宗棠专门为石鼓书院而创作的,曾经悬挂在石鼓书院的二门之处。遗憾的是,1944年书院不幸遭到日军的狂轰滥炸,原件也因此荡然无存。但此联却充分展现了对书院深厚历史文化以及壮美自然风光的高度赞誉和由衷敬仰,它犹如一颗璀璨的明珠,镶嵌在书院的历史长河之中,熠熠生辉,永不磨灭。

再看牌坊的副联

吾道南来,原是濂溪一脉;大江东去,无非湘水余波。

译:

我的学术道路源自于濂溪(即周敦颐),而长江东流的大势,也不过是湘水的余波而已。

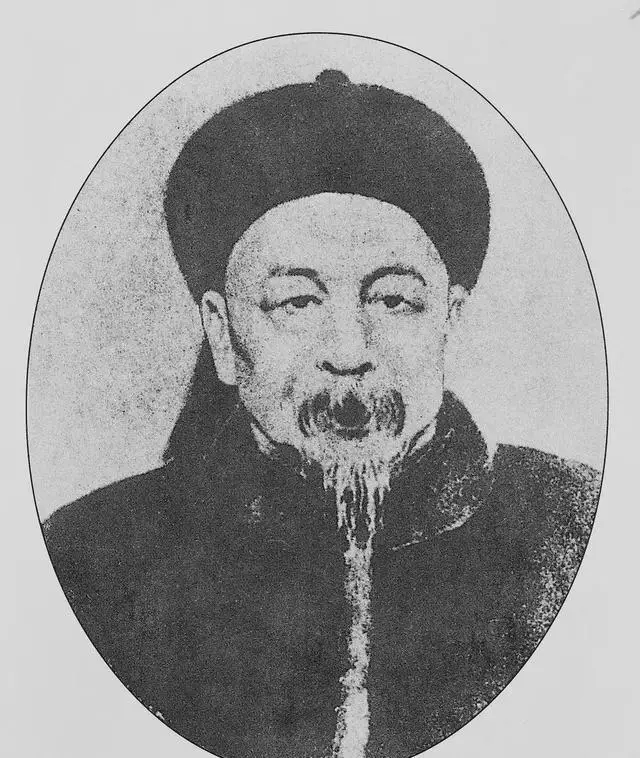

这是晚清大儒王闿运写下的一副对联。王闿运是湖南湘潭人,曾到江浙一带讲学,当地官员为试他的才学高低,故意探问他的学问流派、渊源,王闿运便脱口而出上述对联。这是对濂溪学、湖湘文化在全国地位最简明的概括。

光绪十七年(1891)二月,六十高龄的王闿运携子女来到衡州,主讲船山书院。王闿运主持船山书院20余年,育人无数,人称“王门四匠”的僧人释敬安、铁匠张登寿、木匠齐白石、铜匠曾招吉,都曾受业于他门下。

除了“石鼓书院”牌坊

此次提质改造

还依照仿古建筑“飞檐翘角”的风格

新建了风雨长廊和四个八角亭

方便市民游客休憩

八角亭的名字分别是

沧浪、清风、南学津梁、蹈和

其中

“南学津梁”为曾主讲石鼓书院的曾熙

为衡阳师范学院前身

湖南官立南路师范学堂

定下的教育思想

“南学”泛指江南历代先贤的先进学术和先进思想,其代表人物包括屈原、周敦颐、王船山等。

“津梁”本指重要渡口桥梁,又作“接引”解,意为接引天下万物,以供陶铸之需。

曾熙悬挂“南学津梁”横匾于通道,旨在向社会公布学堂的教育思想,表示学堂要培养诸生继承和发扬南方先贤的先进学术和先进教育思想,挽救民族于危殆,振兴中华。

改造后的石鼓广场

进一步完善了功能分区

满足市民游客的休闲需求

石鼓书院无需购买门票哦

赶快约上亲朋好友

去打卡吧

扫一扫在手机打开当前页

当前位置:

当前位置: