面对外地友人、远方游客,衡阳人总以满腔自豪,推介着石鼓书院:“此乃宋初四大书院之一,藏有敲不响的鼓、翻不动的书、看不懂的字。”然而,历史的真相,远比传说更为动人。

这里有能敲响的石鼓

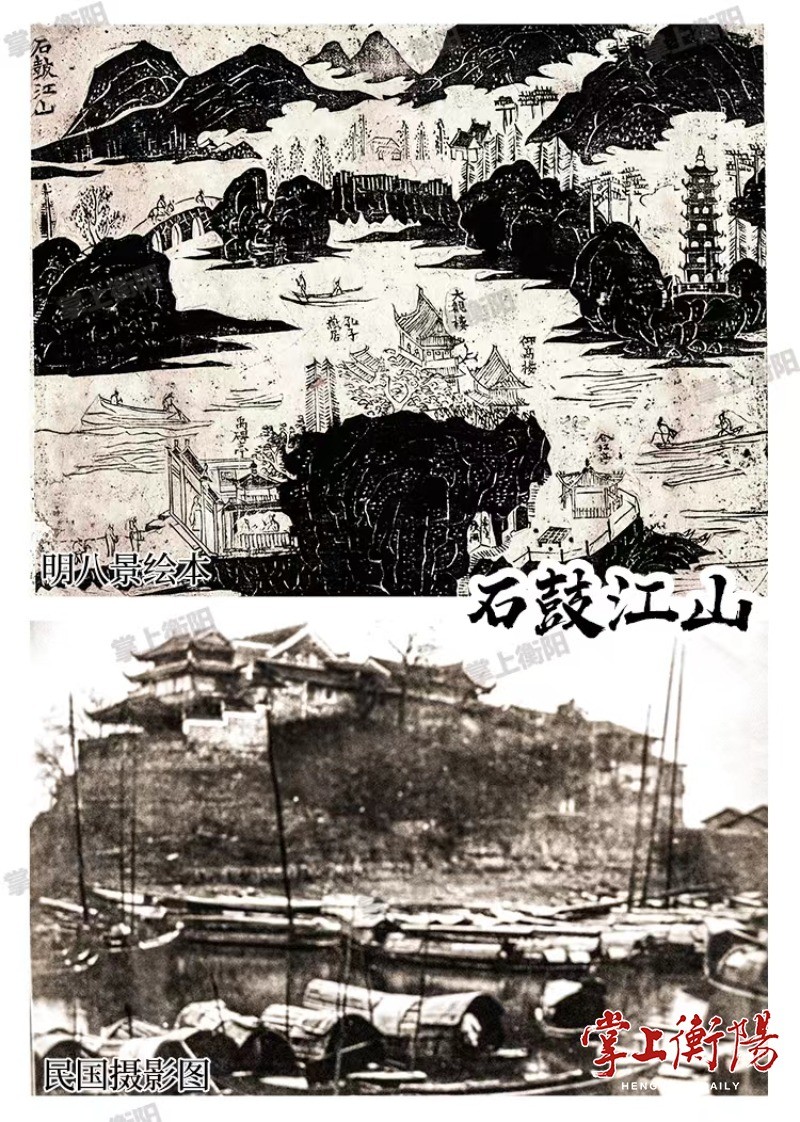

步入修缮一新的石鼓广场,首入眼帘的是那座三门四柱式石雕牌坊,巍峨挺立,上书“石鼓江山”,气势恢宏。

石鼓山,因曾有一面能敲响的石鼓而得名,此非虚言。

北魏郦道元《水经注》与东晋罗含《湘中记》均有记载,石鼓之声,曾响彻数十里。然因预言战乱,被视为不祥,终被勇士庐龙推入深渊,成为千古谜团。今日石鼓,虽为后来所刻,敲之不响,却仍是衡阳人心中的不灭印记。

《合江亭》成为千古名篇

石鼓山之下,蒸水、耒水与湘江交汇,波澜壮阔。

东晋庚阐首赋《观石鼓》,开石鼓山诗文之先河。唐韩愈《合江亭》更令石鼓山名扬四海,绿净阁成文人雅士必访之地。

石鼓之美,由此定格于千古名句之间。

皇帝赐匾,朱熹撰文

石鼓书院,始于道士修行之地,后由李宽改为书舍,招揽学士。810年,吕温题诗,标志着石鼓书院正式诞生,成为宋初四大书院之首。

历经唐末战火,宋时重建,得仁宗赐匾、学田,声名更盛。朱熹《石鼓书院记》更奠定其在中国书院史上的重要地位,提出了“明道义正人心”的教育宗旨。

宋明大儒携手而至

石鼓书院,自古便是学术自由之地。

南宋时,“东南三贤”之一的张栻讲学石鼓书院,传播理学,石鼓书院成为湖湘文化发源地。

▲朱熹、张栻、湛若水、邹守益

明时,湛若水、邹守益等理学大师相继来到,甘泉学派与阳明心学在此交融,石鼓书院再度辉煌,成为明朝学术史上的璀璨明珠。

今日石鼓,历久弥新

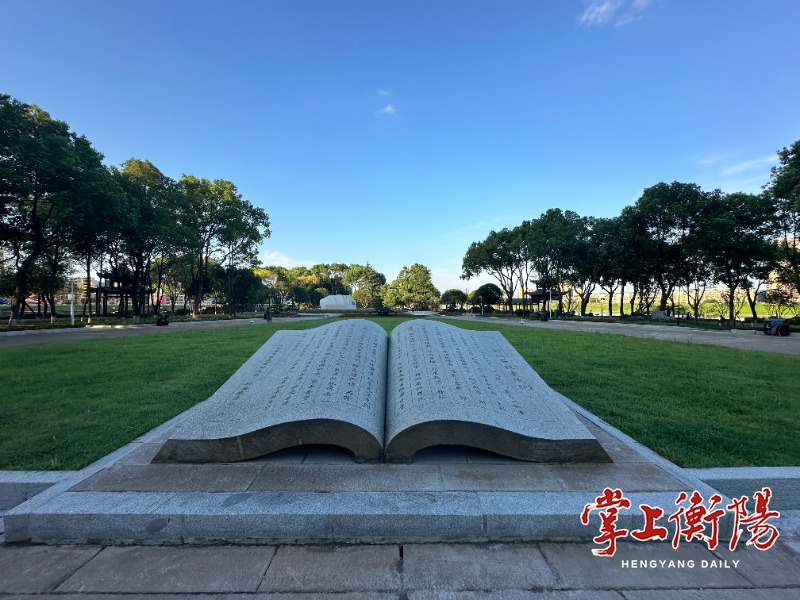

站在合江亭上,远眺湘水滔滔,石鼓书院依旧以其开放胸襟与博大包容,吸引着四方学者。这里,不仅是一本厚重的历史书,更是一片思想自由、学术繁荣的沃土。

▲大观楼

石鼓书院的学术精神,如山峰屹立,博大精深,成为后世学者心中的圣地,熠熠生辉于历史长河之中。

如此石鼓书院,岂止是敲不响的鼓、翻不动的书、看不懂的字?它是衡阳的灵魂,是学术的殿堂,是历史的见证,更是每一位衡阳人心中永恒的骄傲。

扫一扫在手机打开当前页

当前位置:

当前位置: