■李孟翔

在湘江中游的烟波里,衡阳的山水与历史交织成传奇。从南岳衡山的祝融火种,到石鼓书院的千年弦歌;从抗战烽火中的英雄之城,到现代工业的铿锵脚步……这座被时光浸润的古城,正以历史文化名城的申报为契机构筑一座连接过去与未来的精神桥梁。

历史的回音:文脉深处的文明密码

衡阳的每一寸土地都回响着历史的跫音:

书院文化在此蔚然成林。自唐代以来,衡阳先后涌现115所书院,朱熹、张栻、王夫之等巨儒在此传道授业。石鼓书院作为宋代四大书院之一,至今仍以“修旧如旧”的飞檐黛瓦传递着“为往圣继绝学”的宏愿;船山书院门首“岳峻湘清”的楹联,则凝练着湖湘文化经世致用的思想精髓。曾国藩曾叹:“天下书院楚为盛,楚之书院衡为盛”,足见其学术灯塔地位。

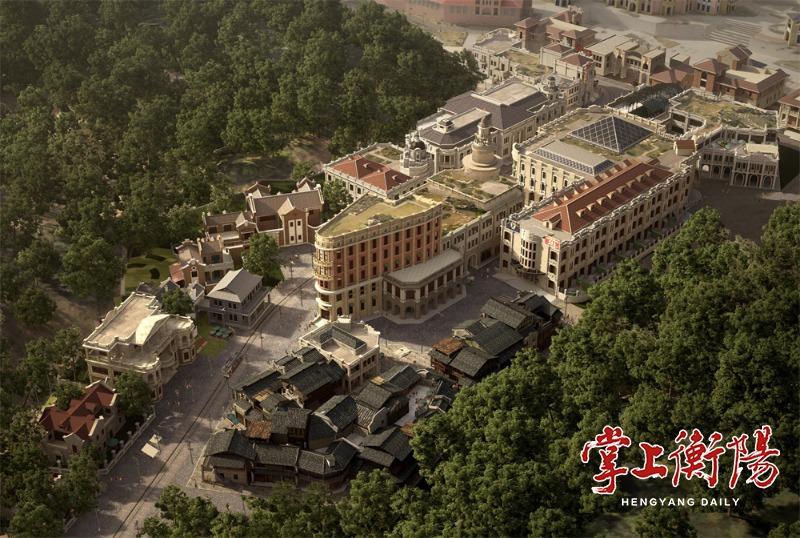

抗战文化铸就城市风骨。1944年衡阳保卫战血染47昼夜,以寡敌众的壮举震惊世界,国民政府特命名衡阳为全国唯一的“抗战纪念城”。张家山抗战遗址公园的“叙事空间”设计,与“衡阳1944”项目复原的“小上海”风貌,共同守护着民族精神的集体记忆。

火文化与寿文化根植南岳基因。神农创耒、祝融播火的传说在此发源,催生了中华农耕文明的星火;南岳“寿比南山”的祈福传统,更让寿文化跨越千年仍生机勃勃。新建的祝融探火太空体验馆,将古老火文化与现代航天科技交融,成为文化活化的典范。

时代的呼唤:名城申报的紧迫使命

面对现代化浪潮的冲击,衡阳的文化保护面临严峻挑战:

历史遗存亟待抢救。接龙塔作为“三塔锁江”风水格局的重要组成,长期处于荒废状态;抗战遗址中,常宁保卫战战场、耒阳新四军办事处等仍未被标识,面临消逝风险。

文化碎片化待整合。尽管拥有百余处文保单位、数十处传统村落,但资源分散未成体系。地名文化研究显示,全市2200多个行政村中,大量地名未能体现村落特色,文化认同感日渐稀薄。

机制短板待突破。地名规划管理牵涉民政、住建等十多个部门,协调效率低下;《衡阳市地名管理办法实施细则》执行乏力,导致地名命名随意性强,历史文脉遭割裂。

申报名城,正是以制度性保护抵御文化流逝的必然选择。通过专项立法、资金倾斜与跨部门协作,将碎片化的珍珠串成项链——正如衡阳代表团疾呼:需推动《衡阳市历史文化名城保护条例》出台,将历史风貌区升格为省级街区。

人民的期待:文化认同下的精神原乡

在衡阳人的血脉里,文化记忆从未褪色:

公众参与如火如荼。市民自发呼吁修缮接龙塔,推动政府将其纳入规划;石鼓书院每年举办开笔礼、晒书日等活动,吸引数十万游客体验传统文化。

情感纽带日益增强。南岳忠烈祠的祭奠、抗战老兵的寻亲行动,激发着家国情怀;而通过“数字书院”与王夫之的AI对话、在“烽火衡阳”VR中亲历保卫战,更让年轻一代触摸城市灵魂。

教育需求持续释放。中小学生涌入祝融探火太空体验馆开展研学,催生“列入全省研学目的地”的提案;湘南学联旧址、水口山工运纪念馆等红色基地,则成为思政教育的鲜活教材。当文化从书本走入生活,它便不再是静止的标本,而升华为滋养城市精神的甘泉。

发展的需求:文旅兴城的战略支点

衡阳申报历史文化名城绝非文化怀旧,而是撬动区域发展的战略支点:

赋能产业升级。抗战遗址公园与“衡阳1944”项目建成,成为继旅发大会后的新观摩核心,预计年接待游客超百万人次;记得南岳祝融探火太空体验馆开馆头半年就吸引游客14万人次,带动“科技+文化”产业链萌发。

重塑城市品牌。“三塔锁江”风水景观的修复(来雁塔、珠晖塔、接龙塔),将构建“山—水—塔”文化地标系统;而“寿文化节”“船山论坛”等IP的打造,正助力衡阳从工业老城向“文旅新城”转型。

激活乡村振兴。基于GIS技术的村落地名规划,将挖掘2200多个行政村的自然与人文基因,让地名成为讲述乡村故事的载体;传统村落保护与文旅开发结合,更将开辟共同富裕新路径。

正如一位历史文化名城申报工作者所言:以文塑旅、以旅彰文,让文化渗透旅游各环节。当工业老城的齿轮与文化新城的钟摆同步运转,衡阳的复兴便有了双引擎驱动。

在文明长河中重定位

从王夫之“六经责我开生面”的呐喊,到抗战将士“一寸山河一寸血”的誓言,衡阳的文化血脉中始终奔涌着革新图强的基因。今天,当“制造立市、文旅兴城”的发展战略与申报历史文化名城的使命交织,衡阳正站在文明长河的新渡口。若能以历史文化名城申报为契机,将书院的思想之光、抗战的精神之钙、火文化的创新之焰熔铸为城市灵魂,这座雁城必将以文化自信为帆,驶向“郁郁乎文哉”的新纪元——因为所有历史的回响,终将化为时代前行的磅礴力量。

三水合流处,来雁塔的檐铃在江风中轻响,石鼓书院的银杏叶飘过千年,落向祝融馆闪烁的荧屏。从保卫战的弹孔到“制造立市”的蓝图,衡阳的每一次呼吸,都是文明对未来的深情致意!

扫一扫在手机打开当前页

当前位置:

当前位置: