来源:办公室 发布时间:2016-06-02

1 适用范围

本标准规定了“两型”城市在城市规划、交通运输、基础设施、居住环境、民生建设、绿色消费、产业转型、城市管理等方面应达到的要求。

本标准适用于长株潭“两型”社会试验区内所有大、中、小城市,具有普遍适用性和动态适应性。

2 规范性引用文件

本标准内容引用了下列文件中的条款,凡是不注日期的引用文件,其有效版本适用于本标准。

《国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》(国发〔2011〕26号);

《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》(国发〔2010〕32号);

《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》(国发〔2005〕22号);

《节能减排综合性工作方案》(国发〔2007〕15号);

《国务院关于确保实现十一五节能减排目标通知》(国发〔2010〕12号);

《资源节约与综合利用标准发展规划(2008-2010)》;

国家发改委《关于批准武汉都市圈和长株潭城市群为全国资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革试验区的通知》(发改经体〔2007〕3428号);

《生态县、生态市、生态省建设指标(修订稿)》(环发〔2007〕195号);

《湖南省人民政府关于印发〈湖南省加快培育和发展战略性新兴产业总体规划纲要〉和〈湖南省加快培育和发展战略性新兴产业专项规划》的通知〉(湘政发〔2010〕20号);

《湖南省长株潭城市群区域规划条例》 (湖南省第十一届人民代表大会常务委员会公告第23号);

《湖南省建设厅、省经济委员会关于印发〈湖南省节水型城市申报与考核办法(试行)〉〈湖南省节水型城市考核标准(试行)〉的通知》(湘建城〔2009〕76号);

《长株潭城市区域规划》(湘政发〔2005〕16号);

《城市绿化规划建设指标的规定》(建城〔1993〕784号);

《城市园林绿化评价标准》(GB/T50563-2010);

《绿色建筑评价标准》(GBT∕T50378);

《环境空气质量标准》(GB3095-1996);

《社会生活环境噪声排放标准》(GB2237-2008);

《地下空间开发利用管理规定》(1997年10月27日建设部令第58号发布,2001年11月20日根据《建设部关于修改〈城市地下空间开发利用管理规定〉的决定》修正);

《中共湖南省委、湖南省人民政府关于大力发展循环经济建设资源节约型和环境友好型社会的意见》(湘发〔2006〕14号);

《城市居住区规划设计规范》(GB 50180);

3 定义和术语

下列定义和术语适用于本标准。

3.1 “两型”城市

指的是为了应对中国城市发展面临的突出资源环境问题而提出的城市发展新理念。其中资源节约型是指城市经济社会系统建立在节约资源的基础上,以实现输入资源的最小化目标;环境友好型是指城市经济社会系统的排放最小,以实现城市经济社会系统对环境的影响最小化目标。

3.2 轨道交通

轨道交通是一种利用轨道列车进行人员运输的方式,包括地铁、轻轨、空中轨道列车、有轨电车和磁悬浮列车等。

3.3 快速公交系统

快速公交系统是一种介于快速轨道交通与常规公交之间的新型公共客运系统,是利用现代化公交技术配合智能交通和运营管理,开辟公交专用道路,建造新式公交车站,实现轨道交通运营服务,达到轻轨服务水准的一种独特的城市客运系统。

3.4 绿色出行

绿色出行是一种对环境影响最小的出行方式,即节约能源、提高能效、减少污染、有益于健康、兼顾效率的出行方式。主要包括乘坐公共汽车、地铁等公共交通工具,合作乘车,环保驾车,或者步行、骑自行车等。只要能降低自己出行中的能耗和污染,均可称为绿色出行。

3.5 交通无缝对接

无缝对接原指各个单位在管理、指挥、后勤、通讯等部门的管理体系和技术支撑完全一样,当由一个单位指挥其他单位时,如同指挥自己的单位。本体系中,交通无缝对接指交通线路设计衔接的合理性,强调居民转换交通线路,交通工具的方便性,实现零距离换乘。

3.6生命线工程

生命线工程是指对社会生活、生产有重大影响的交通、通信、供水、排水、供电、供气、输油等工程系统。

3.7绿色消费

绿色消费,也称可持续消费,是指一种以适度节制消费,避免或减少对环境的破坏,崇尚自然和保护生态等为特征的新型消费行为和过程。绿色消费,不仅包括绿色产品,还包括物资的回收利用,能源的有效使用,对生存环境、物种环境的保护等。

3.8地下空间

地下空间是指属于地表以下,主要针对建筑方面来说的一个名词,它的范围很广,比如地下商城、地下停车场、地铁、矿井、军事、穿海隧道等建筑空间。

3.9交通拥堵

在一日统计间隔内,城市整体或区域道路网总体拥堵程度。借鉴北京《城市道路交通拥堵评价指标体系》,将早晚高峰时段内15分钟交通拥堵指数取算术平均值,得到工作日交通拥堵指数。

日交通拥堵指数 | [0,2] | (2,4] | (4,6] | (6,8] | (8,10] |

道路网拥堵等级 | 非常畅通 | 畅通 | 轻度拥堵 | 中度拥堵 | 严重拥堵 |

3.9 资源化

资源化是指将废物直接作为原料进行利用或者对废物进行再生利用。资源化是循环经济的重要内容。

3.10 空气污染指数

空气污染指数就是将常规监测的几种空气污染物浓度简化成为单一的概念性指数值形式,并分级表征空气污染程度和空气质量状况,适合于表示城市的短期空气质量状况和变化趋势。

3.11环境噪声达标区

环境噪声达标区指依照《城市区域环境噪声适用区划分的技术规范》要求,完成适用区域划分的基础上,经过强化管理,综合整治,达到所在功能区域环境噪声标准的城市区域。以功能区划分为基础,由道路、河流、沟壑等明显线状地物和绿地等围成的城市结构、布局和环境状况相近的居、街委会和小区为区划单元。

3.12 PM2.5

PM2.5是指大气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物的含量。颗粒物粒径小,富含大量的有毒、有害物质,且在大气中的停留时间长、输送距离远,因而对人体健康和大气环境质量的影响更大。

3.13战略性新兴产业

战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。

4 编制原则

4.1 基本原则

4.1.1 科学性

“两型”城市评价指标体系应体现科学发展观的要求,在深刻理解“两型”社会建设的内涵和对长株潭地区的实际情况作了充分的了解后而制定的。

4.1.2 针对性

标准的制定需在参考全国各地生态城市、节水城市、低碳城市、宜居城市创建的成功经验的基础上,深入了解本地区大、中、小城市自身特征,探索交通拥堵、环境污染、贫困失业、住房紧张、健康危害、城市灾害、安全弱化等“城市病“的根源,有针对性地选取指标。

4.1.3 可操作性

“两型”城市标准的指标选取尽量做到简单实用,数量少而精,数据采集方便、可靠,统计成本低。

4.1.4 可量化性

制定标准是为了达到“以评促建”的目的,通过评价“两型”城市创建水平激发城市主体的积极性。为了便于评价结果的可比性,指标必须可量化。

4.1.5 动态性

“两型”城市标准应保持动态性,在确定指标体系时应考虑系统可能出现的动态变化,所选的指标能够综合反映出两型城市建设的现状及发展趋势,便于进行预测和管理。

4.2 主要特征

“两型”城市有其自身特点,指标的设置应体现其特色:

4.2.1 “两型”城市应完善公共基础设施,提高公共服务能力,体现“两型城市特色”,提升人民幸福感

“两型”城市建设应根据城市自身特点,通过科学的城市规划、城市建设理念,实现城市空间布局合理,公共基础设施完善,提高城市公共服务能力,更好的满足城市居民的基本生活需要,最终实现居民幸福感的提升。

4.2.2 “两型”城市应倡导低碳生活方式,节约资源、保护城市环境

随着经济全球化的发展,资源越来越匮乏,低碳已是人们的必由之路。倡导低碳生活方式,在节约资源的同时,实现保护环境的目的。

4.2.3 “两型”城市应注重保障和改善民生,提高居民生活质量,改善生活环境

民生建设是“两型”城市建设的重中之重,以人为本,保障和改善民生是政府一切工作的出发点也是落脚点,因此在两型城市建设过程中应注重居民生活质量的提高及其对城市环境的感受。

4.2.4 提高居民对“两型”城市建设的认识,全面推进“两型”城市建设

“两型”城市的创建不仅需要机制体制的建设、低碳技术的推广,更需要居民的广泛参与,而这是建立在居民对“两型”社会建设的深刻认识之上的。

4.2.5 “两型”城市强调人与自然和谐相处的可持续发展,注重生态环境的保护

“两型”城市讲求资源节约与环境保护,在经济发展的同时实现生态效率的大幅提高,最终建立低消耗的生产体系和高效稳定的经济体系,实现人与自然和谐相处的可持续发展。

4.3 建设目标

空间布局合理:鉴于资源节约与环保工作的广覆盖、高渗透与大跨度的特点,在城市规划过程中,必须以前瞻的眼光,科学确定城市规模与总体布局,使其与水土资源、环境容量、地质构造等自然承载能力相匹配,充分体现“循序渐进、节约土地、集约发展、合理布局”的原则。

基础设施完善:筹建交通、电网、水网、通信、污水、垃圾处理等综合基础设施,城市供水、燃气、供热、供电、通讯等设施完备、高效、稳定,市民生活工作环境清洁安全,生产、生活污染物得到有效处理。城市交通系统运行高效,开展创建绿色交通示范城市活动,落实优先发展公交政策。

产业循环发展:一方面形成产业内部的资源循环,即对生产过程中产生的废物通过产业链的构建和布局,使其得到逐级利用而减少,把工业废物消灭在工业生产过程中;另一方面对产业外部的资源循环,即对消费过程中产生的废物通过回收、拆解和利用,使之成为再生资源,投入到新一轮的生产过程中。最终形成“资源-产品-再生资源”闭环反馈式循环过程,实现“最优生产,最适消费,最低投入,最少废弃”的循环经济。

环境整洁优美:城市绿化率高;空气质量状况良好;城市公共设施完善,达到了较高污染控制水平,建立了相应的危机处理机制;城市具有完备的公园、文化、体育等各种娱乐和休闲场所;住宅小区、社区的建设功能俱全、环境优良;居民对本市的生态环境有着较高的满意度。

生活安全舒适:人居环境怡然自得人民安居乐业;社会治安状况良好,社会犯罪率低于全国平均水平;城市建筑广泛采用建筑节能、节水技术,普遍应用低能耗环保建筑材料;居民收入大幅增加;社会保障制度完善;文娱活动丰富。

5 编制内容

5.1 指标体系框架

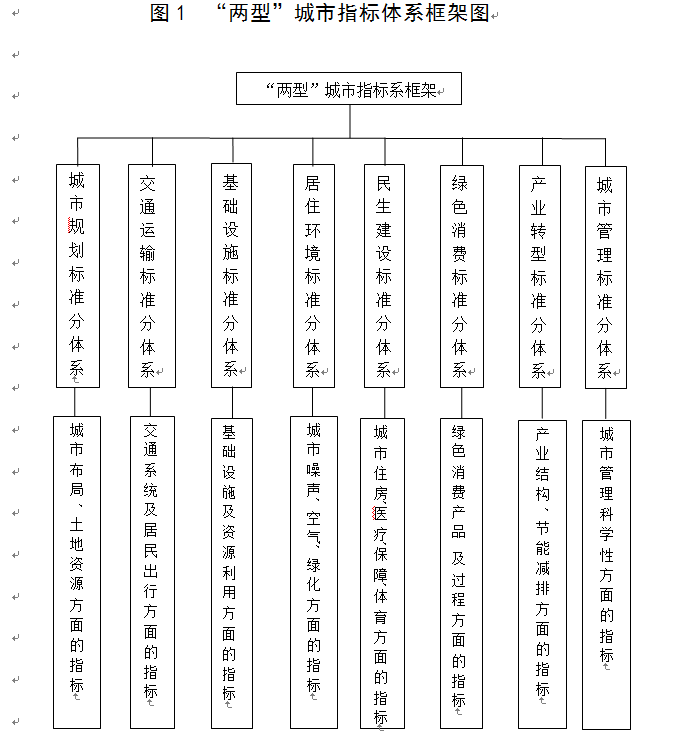

“两型”城市标准体系框架包括:城市规划、交通运输、基础设施、居住环境、民生建设、绿色消费、产业转型、城市管理八个分体系。

5.2 定性指标

“两型”城市是建立在科学合理的城市规划与建设基础之上,通过合理设计城市结构,维持城市经济社会系统的高效经济运行,充分发挥城市功能,改善和保障民生,实现居民幸福感的提升,最终建立起空间布局合理、基础设施完善、产业循环发展、环境整洁优美、生活安全舒适、人际关系和谐的现代化城市。具体见表1。

表1 “两型”城市定性指标内容表

指标名称 | 考核依据 | 衡量标准 | 备注 |

1.城市规划 | 城市空间布局合理 | 是 | 达到两项(含)以上为合格 |

居住区周围商业、文娱、医疗卫生设施配套齐全 | |||

城市自然、人文景观特色鲜明 | |||

2.交通运输 | 轨道交通及快速公共交通系统优先发展 | 是 | 达到三项(含)以上为合格 |

绿色出行 | |||

交通无缝对接 | |||

自行车慢道系统建设 | |||

3.基础设施 | 城市路网结构完善* | 是 | 达到三项(含)以上为合格 |

“生命线工程”①完好 | |||

排污设施统筹优化 | |||

垃圾分类处理设施齐全 | |||

4.民生建设 | 房价与居民收入匹配* | 是 | 达到两项(含)以上为合格 |

外来务工人员保障体系建设 | |||

居民幸福感较强 | |||

5.绿色消费 | 节水节能产品普遍推广 | 是 | 全部达到为合格 |

一次性用品、过度包装产品减少使用 | |||

6.城市管理 | 城市基础设施智能化、信息化* | 是 | 达到两项(含)以上为合格 |

社会管理信息化平台构建 | |||

公共安全体系加强完善 |

注:加*的为原创指标。

①生命线工程是指对社会生活、生产有重大影响的交通、通信、供水、排水、供电、供气、输油等工程系统。

5.3定量指标

土地、交通、市政设施、居住环境、民生建设、产业转型是城市的重要组成部分。基于此设计土地资源指标2个,交通运输指标2个,市政设施指标3个,居住环境指标4个,民生建设指标3个,产业转型指标4个,其中核心约束指标9个。具体见表2。

表2 “两型”城市定量指标内容表

指标类型 | 指标名称 | 基准值 | 说明 |

土地资源 | 1.单位GDP建设用地消耗降低率 | ≥6% | 参考性指标 |

2.地下空间开发比例 | ≥2% | ||

交通运输 | 3.城市公共交通分担率 | >35% | |

4.城市交通无拥堵日比重 | ≥80% | ||

市政设施 | 5.城市污水处理再生利用率 | ≥10% | 约束性指标 |

6.城市生活垃圾资源化率 | ≥35% | ||

7.绿色建筑比例 | ≥30% | ||

居住环境 | 8.环境噪声达标区覆盖率 | ≥95% | 参考性指标 |

9.空气污染指数小于等于100的天数 | ≥340天/年 | ||

10.城市规划建成区绿化覆盖率 | ≥45% | ||

11.PM2.5日均浓度值 | ≤40微克/立方米 | ||

民生建设 | 12.城市居民人均可支配收入 | ≥20000元 | 约束性指标 |

13.普通商品住房、廉租房、经济适用房占本市住宅总量的比例 | ≥70% | ||

14.民生设施覆盖 每万人拥有医疗床位数 每万人拥有体育场地数 |

≥60张 ≥3个 | 参考性指标 | |

产业转型 | 15.第三产业占比 | ≥45% | 约束性指标 |

16.高新技术产业增加值占GDP比重 | ≥18% | ||

17.战略性新兴产业产值增长率 | ≥20% | ||

18.万元GDP能耗降低率 | ≥4.5% |

注:约束性指标是政府在公共服务和涉及公共利益领域对有关部门提出的工作要求,而参考指标是指用来参考但不属于政府文件中的要求。

6 计算方法

6.1单位GDP建设用地消耗降低率

单位GDP建设用地消耗降低率=1-(报告期单位GDP建设用地消耗/基期期单位GDP建设用地消耗) ×100%。单位GDP建设用地消耗=新增建设用地消耗/GDP。

6.2地下空间开发比例

地下空间开发比例=地下空间建筑面积/城市房屋建筑的总面积×100%。

6.3城市公共交通分担率

城市公共交通分担率=居民出行选择公共交通(包括常规公交和轨道交通)的出行量/总出行量×100%。

6.4城市交通无拥堵日比重

城市交通无拥堵日比重=统计期间城市交通无拥堵天数/统计期天数×100%。

6.5城市污水处理再生利用率

城市污水处理再生利用率=城市污水再生利用总量∕报告期城市污水产生总量×100%

6.6城市生活垃圾资源化率

城市生活垃圾资源化率=报告期生活垃圾中资源化处理利用量与再生资源回收利用量之和/报告期生活垃圾清运量与再生资源回收利用量之和×100%

6.7绿色建筑比例

绿色建筑比例=该年度达到国家绿色建筑有关标准的新建建筑面积/该年度所有新建、改建、扩建建筑面积×100%

6.8环境噪声达标区覆盖率

环境噪声达标区覆盖率=已建成的环境噪声达标区面积/建成区总面积×100%。环境噪声达标的标准参照《城市区域环境噪声标准》。

6.9空气污染指数小于等于100的天数

空气污染指数(API)为城市市区每日空气污染指数(API),其计算方法按照《城市空气质量日报技术规定》执行。空气污染指数小于等于100的天数=空气质量优良率×全年天数。

6.10城市规划建成区绿化覆盖率

城区规划建成区绿化覆盖率=规划建成区绿化覆盖面积/建成区土地总面积×100%。绿化覆盖面积是指城市中乔木、灌木、草坪等所有植被的垂直投影面积。

6.11 PM2.5日均浓度值

PM2.5是指大气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物,也称为可入肺颗粒物,其计算方法为PM2.5浓度=(采样后滤膜的重量-空白滤膜的重量)/标准状态(101.325kPa,273K)下的采样体积×1000

6.12 城市居民人均可支配收入

城市居民人均可支配收入=城市家庭可支配收入/城市家庭人口

6.13普通商品住房、廉租房、经济适用房占本市住宅总量的比例

普通商品住房、廉租房、经济适用房占本市住宅总量的比例=(普通商品住房总量+廉租房总量+经济适用房总量)/本市住宅总量×100%。

6.14民生设施覆盖

① 每万人拥有医疗床位数=城市卫生机构床位总数/城市常住人口×100%

② 每万人拥有体育场地数=城市体育场地总数/城市常住人口×100%

6.15第三产业占比

第三产业占比=第三产业增加值/生产总值×100%

6.16高新技术产业增加值占GDP比重

高新技术产业增加值占GDP比重=高新技术产业增加值/生产总值×100%

6.17战略性新兴产业产值增长率

战略性新兴产业产值增长率=(报告期战略性新兴产业产值-基期战略性新兴产业产值)∕基期战略性新兴产业产值×100%

6.18万元GDP能耗降低率

万元GDP能耗降低率=【(当年能源消费总量/当年GDP)/(上年能源消费总量/上年GDP)-1】×100%。