①分类评价

参照《油茶栽培技术规程》(LY/T1328-2006)标准第10条执行。

按不同立地条件、不同林分生长和结实情况,将油茶低产林分分为4类,针对不同类型采取相应的体质改造配套技术措施。

Ⅰ类:对于立地条件好,林相整齐,长势良好,品种类型60%以上优良,常年亩产茶油5~10kg者,采取深挖、施肥、修剪、防病、治虫等集约经营措施。

Ⅱ类:对于立地条件好,林相较整齐,长势较旺盛,大部分植株处于中壮期,常年亩产油5kg以下,则采取低产林综合改造措施。

Ⅲ类:对于土壤较肥沃,土层厚度在1m以上,坡度在25°以下,老、劣、病、残植株占全林2/3以上,常年产油量在3kg以下者,则采取造林更新措施。

Ⅳ类:立地条件差,坡度较陡,林相残败、稀疏,基本无产量,发展成生态林或者其他经济林。

低产林改造示范区建设选择的油茶类型为Ⅰ类。

②整形修剪

参照《油茶低产林改造技术》(LY/T1935-2011)标准中的5.4、《油茶栽培技术规程》(LY/T1328-2006)中的9.1执行。

对油茶成林丰产树形构建技术进行示范,一次修剪不宜过大,以疏删、轻修为主,剪掉枯枝、病虫枝、寄生枝等;结果树强枝轻剪、弱枝重剪。切口要光滑。控制郁闭度不超过0.7。对树体过高,结果枝外移的油茶林分进行重度回缩改造。

③保水保肥

参照《油茶低产林改造技术》(LY/T1935-2011)标准中的5.1.3、《油茶栽培技术规程》(LY/T1328-2006)中的9.1执行。

开展垦复深挖、修筑竹节沟等技术示范,提高土壤保水、保肥、保土能力。隔年垦复一次,在冬季或早春进行。15°以下的梯带平地和缓坡地进行全垦,深度20cm左右,在坡度15°-25°的山地,宜采取环山带状轮流整地方式,带宽8-10m。坡度25°以上的陡坡油茶林,应进行带状垦复,带宽不超过5m,每年进行轮换。环山水平修筑竹节沟,沟距:坡度15-25°的为8m,坡度15°以下的为10m,沟底宽50㎝,深40㎝。

④土壤培肥

参照《油茶低产林改造技术》(LY/T1935-2011)标准中的5.1.4、《油茶栽培技术规程》(LY/T1328-2006)标准中的9.2执行。

通过生草养园、生物有机肥施肥技术逐步改良土壤结构,增加有机质,培肥土壤。施肥种类及施肥量:每年施肥 2 次,12 月-3 月一次,5 月份一次。冬季施肥以有机肥为主,施肥量2-5kg/株,春季以复合肥为主,施肥量250g/株,采用穴施、条施、环施或辐射状施肥,施肥深度10cm 以上。坡度15°以上的林分宜在植株上坡施肥。冬季可播种黑麦草等草种,并及时压青。

⑤回缩复壮

参照《油茶低产林改造技术》(LY/T1935-2011)标准中的5.3、《油茶栽培技术规程》(LY/T1328-2006)标准中的9.2执行。

针对不同品种的生物学特性,在不同部位采用不同程度的回缩复壮技术。对结果尚可,密度大,树势差的林分,进行一次性截干更新或隔年截干更新。12月至次年2月在主干上部20-50㎝处锯断并削平截口,施复合肥500g/株。春季萌芽后疏剪,保留均匀分布的3-5个枝条培养为主枝。通过春季疏剪和夏季摘心,恢复形成树冠。

⑥保花保果

参照《油茶低产林改造技术》(LY/T1935-2011)标准中的5.1.4、《油茶栽培技术规程》(LY/T1328-2006)中的第11条和《油茶栽培技术规程》(DB43/T725-2012)标准中的5.7、5.8执行。

油茶低产林的自然坐果率比较低,可根据年情、土壤条件和树体挂果量适当增施一些适量的叶面喷施和植物生长调节剂,对保花保果,调节树势,改善品质和提高抗逆性大有帮助。叶面施肥多以各种微量元素、尿素和各种生长调节剂为主,用量少、作用快,宜于早晨或傍晚进行,着重喷施叶背面效果更好。用磷酸二氢钾叶面施肥时,一般用0.2%的磷酸二氢钾溶液叶面喷施。油茶保果素等植物生长调节剂对于提高油茶自然坐果率有显著的效果,在油茶盛花期对花部位均匀喷施2-3次,每次间隔时间3-5天。

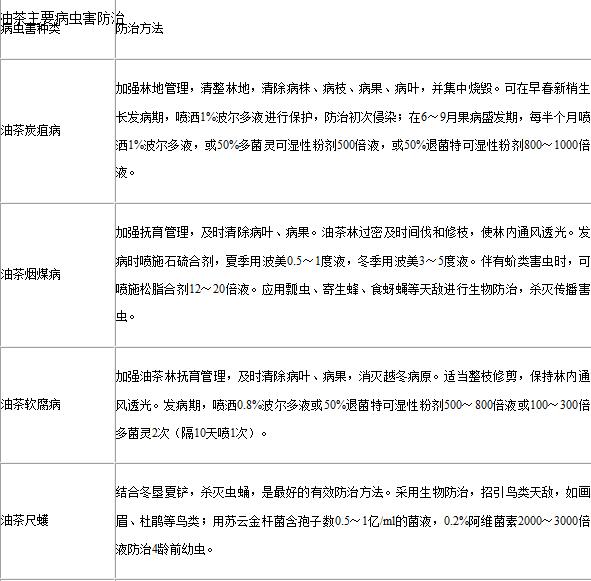

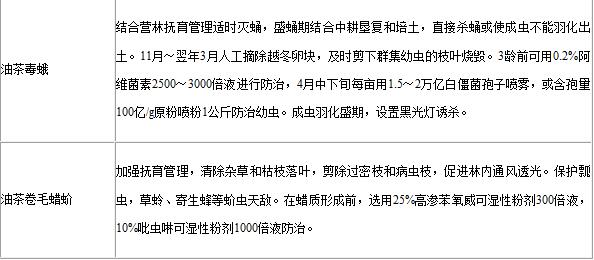

⑦防治病虫

参照《油茶低产林改造技术》(LY/T1935-2011)中的第6条执行。

采用"以防为主,综合防治"的方针,加强林地管理,结合无公害药剂防治相结合,把握"治早、治小、治好"的原则。